武培怡教授课题组近年来报道了一系列用水凝胶、弹性体模拟生物皮肤和组织的力学、感知、以及刺激响应特性,实现了类皮肤材料的多功能性。 (Joule 2021, 5, 2211; Adv. Mater. 2017, 29(22), 1700321; Adv. Mater. 2021, 33(24), 2008479; Adv. Mater. 2021, 33(42), 2103755; Adv. Mater. 2022, 2110140; Adv. Mater. 2022, 2201065; Nat. Commun. 2018, 9, 1134; Nat. Commun. 2019, 10, 1397; Nat. Commun. 2019, 10, 3429; Nat. Commun. 2021, 12, 4082; Sci. Adv. 2021, 7(22), abg4041等)

与此同时,课题组还将传统的食物与前沿的科学相结合,利用其独特性能,构筑“绿色”的仿生皮肤智能器件,如可食用的面团离子皮肤传感器 (Adv. Funct. Mater. 2020, 30, 1908018),基于口香糖的电容式传感器 (ACS Appl. Mater. Interfaces 2021, 13, 6731),以及基于传统甜食“搅搅糖”构筑的离子皮肤器件 (Sci. China Mater. 2021, 64, 3059)。

中国的面食文化博大精深,揉面,是面食制备过程中的一个重要步骤。通过揉面将原料(如小麦粉和水)均匀混合,在这个过程中面筋蛋白之间通过形成二硫键产生新的相互作用,并促进面筋网络的生长,从而得到粘弹性的面团。有趣的是,以粘弹性的面团作为载体,对面团的风味的调整(如添加调味品)也可以通过揉面和醒面来实现。

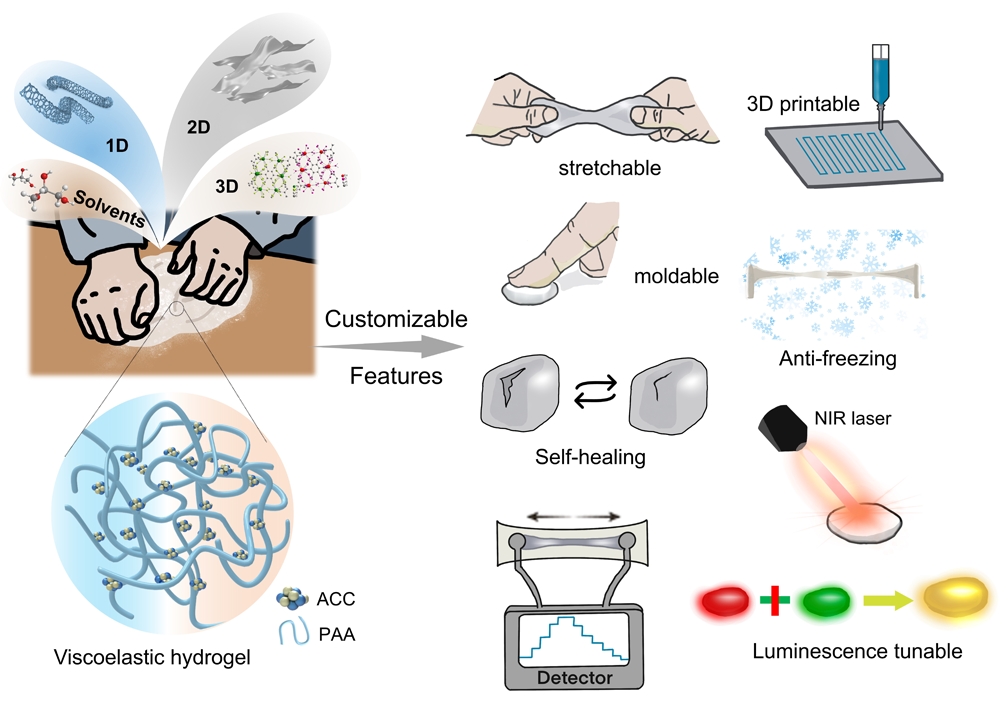

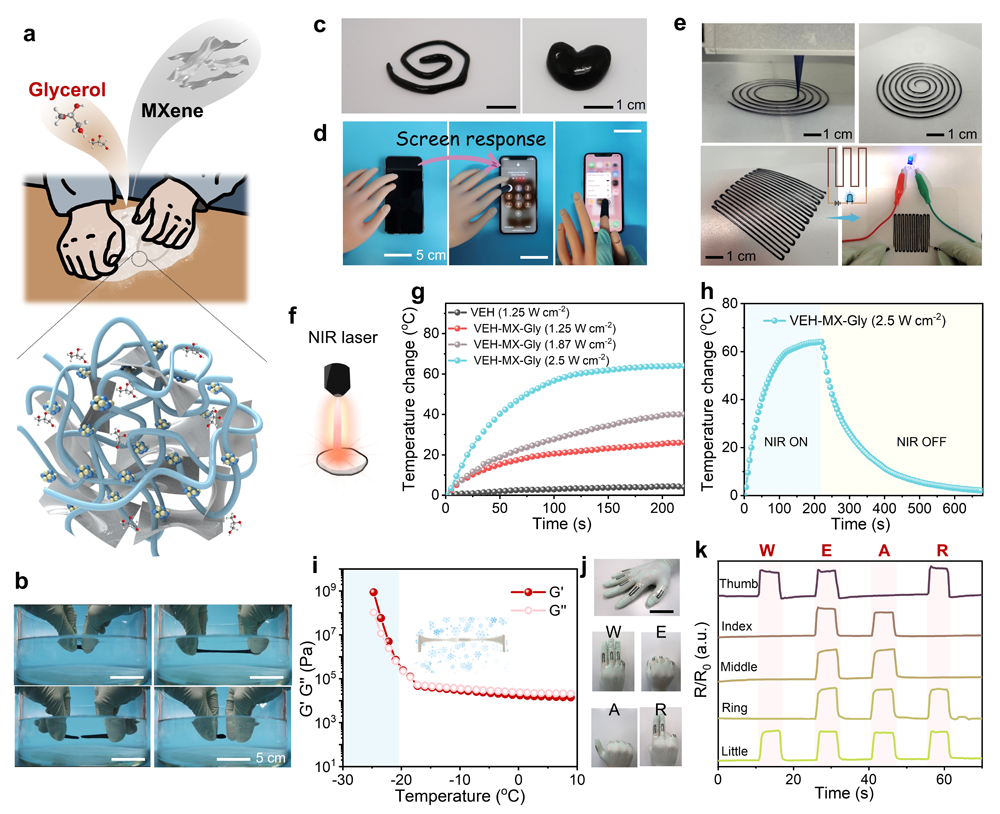

受到揉面的启发,复旦大学博士生黄佳惠报道了一种简单而通用的“揉”的方法,用于设计一系列功能可定制的仿生皮肤。具体来说,是以粘弹性水凝胶为载体,通过手工揉进各种功能性填料,将其均匀地分散在水凝胶基质中,其重要特点原材料的利用率接近100%。揉的过程有利于所有成分的均匀混合,而随后类似于“醒面”的静置过程则为了消除内应力,有利于凝胶网络结构的自主调节和优化。通过灵活地选择和整合不同的功能填料,所得的仿生皮肤具有功能多变的特点,可以满足复杂工作环境下的需求(图1)。

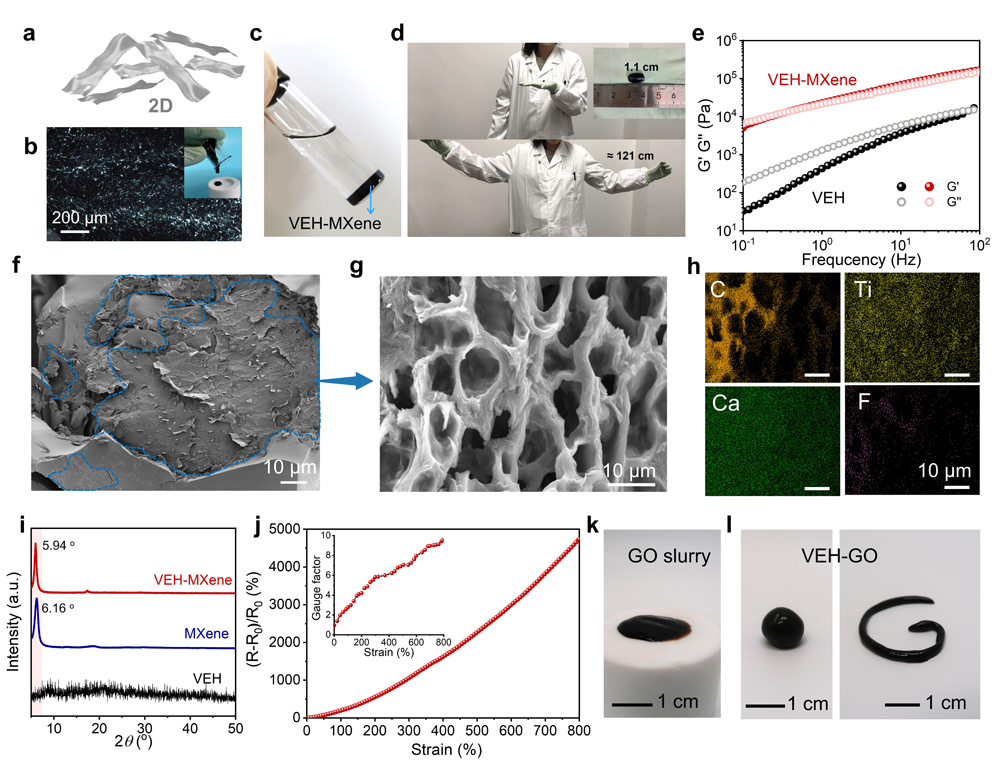

图3. “揉”典型的二维填料 (MXene和GO)

图4. “揉”典型的三维填料 (镧系金属有机框架材料,LnMOF)

图5. “揉”多种功能填料,赋予材料高度集成的性能,包括高拉伸性、机械适应性、自愈能力(在空气和水下皆可)、导电性、传感能力、耐冻性和3D打印性能

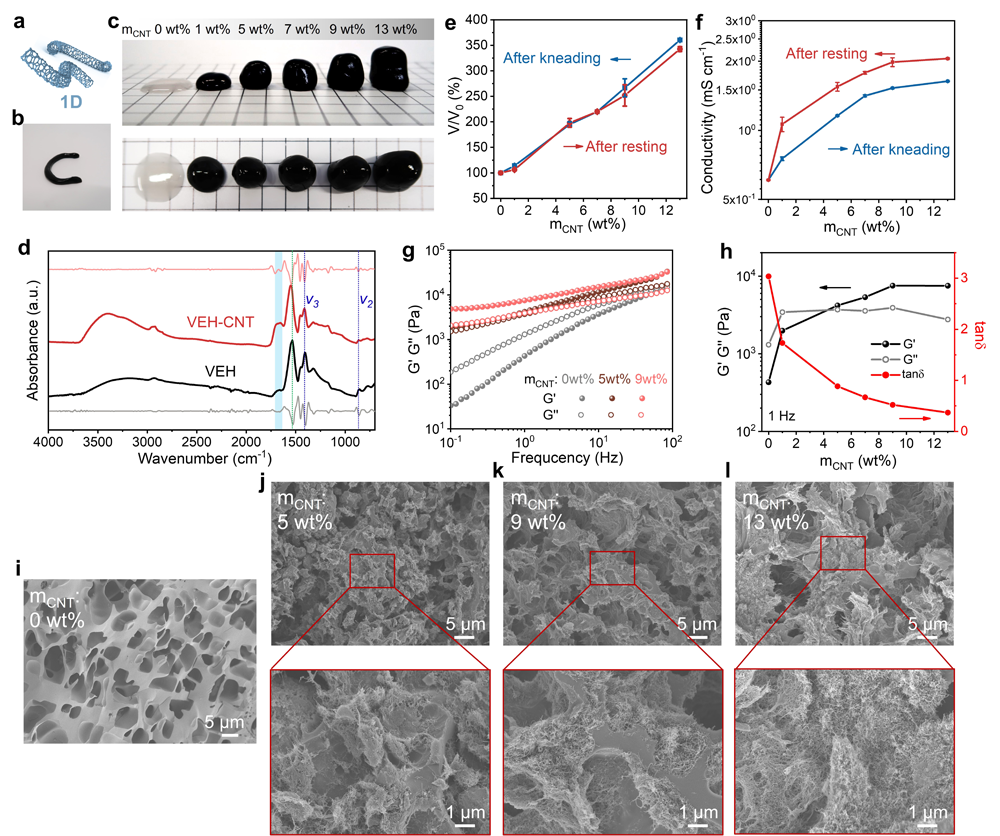

为了证明这种“揉”的方法的通用性与可行性,作者将典型的一维、二维、三维纳米材料以及溶剂单独或以组合形式揉到一种粘弹性水凝胶中(图2-图5),研究了它们在凝胶中的分散均匀性以及所带来的新功能。通过系列表征证明了揉能够促进所有成分的均匀混合,而随后的静置对网络结构的自主调节和优化是有利的。

因此,与大多数需要复杂分子设计或多步功能化的材料不同, “揉”的方法为构建多功能集成的仿生皮肤材料提供了一个简便但通用的策略。该工作近期以“Kneading-Inspired Versatile Design for Biomimetic Skins with a Wide Scope of Customizable Features”为题发表在《Advanced Science》上,论文的第一作者为复旦大学先进材料实验室博士研究生黄佳惠,武培怡教授为论文的通讯作者。

原文链接:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/advs.202200108